ゆく河の流れ 31. 志賀高原の成り立ち

2025年7月5日

院長ブログで、志賀山溶岩流のことを取り上げましたが、志賀高原の成り立ちに関しては、理屈っぽいのでこのブログで取り上げます。

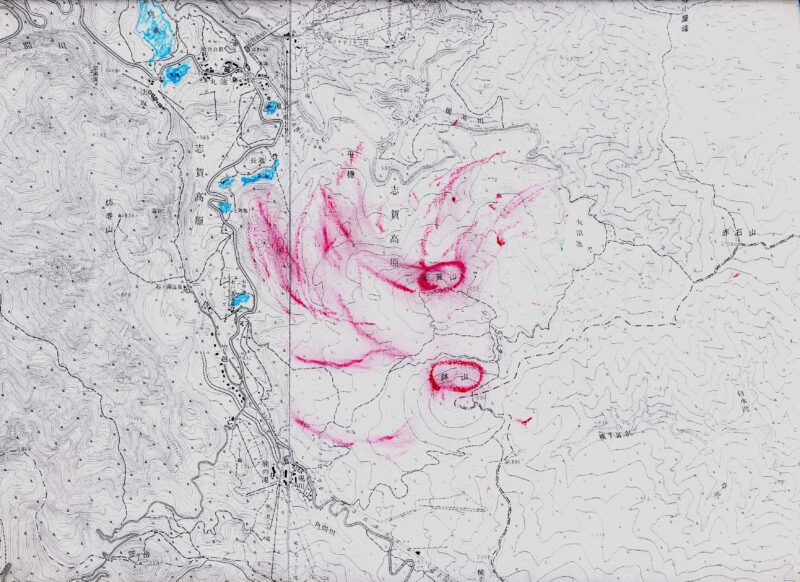

2.5万図のコピーです。青く塗ったのは志賀高原に点在する湖沼です。赤丸は志賀山と鉢山で、どちらも火山です。最初の噴火で流れ出た溶岩は流動性があり、遠方まで運ばれました。台地上を軟弱な溶岩が流れ下る際、表面に皴々ができ、そこに水がたまって湖沼が形成されました。小麦粉を緩(ゆる)やかに溶かして平たいバットに注ぎ、ゆっくり傾けたと思ってください。表面が乾いてきて流速が低下しても、内部は通常の速度で流れ下ります。その差が表面に凸凹を生じさせます。そこに水が溜まっての湖沼を作りました。

火口から流れ出る溶岩は年代を経るに従い、次第に粘稠(ねんちょう)性を増しました。山頂から麓にかけての溶岩の流れを赤い線で示します。山頂直下は急傾斜ですが、下るにつれて穏やかになり、末端の急傾斜で終わっています。末端部で溶岩が冷えて流動性が消失したのです。

2つの火山から流れ出た溶岩流は螺旋状です。これが名高い志賀山渦巻き溶岩です。渦巻き溶岩は時計回転に流れ下っており、その回転方向は地球の自転による「コリオリの力」によります。高気圧から吹く風の方向と同じです。渦巻き溶岩流のせいで、2つの火山の麓の地形は複雑です。特に志賀山の西北西、長池の南辺りは平坦部と方向性が定まらない尾根筋が交錯しています。むかし山仕事に入った地元の人は方向を見失って「お頼み申す」と神仏にすがったので、「おたのもす平」と呼ばれました。