私の本の読み方 34. 一茶 人類学

2024年11月14日

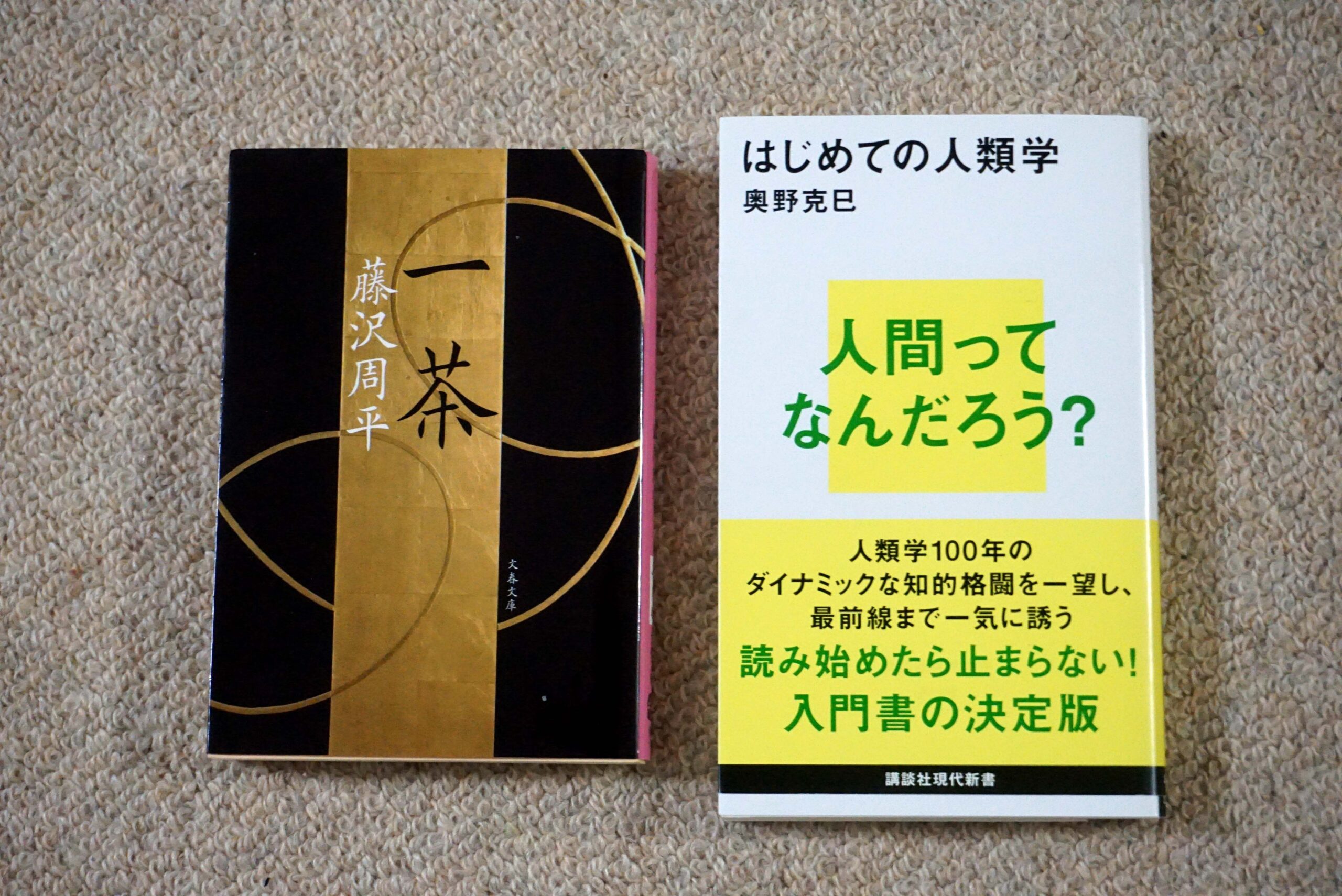

「一茶」 藤沢周平 ☆☆☆ 一茶の評伝だが、面白かった。一茶は北信濃の人で、私の子供の頃から良く父母の口に登っていたので、懐かしい気持ちもあった。この本を読むと、一茶は幼いころから義母にいじめられたとはいえ、かなりへそ曲がりだったようだ。死ぬまでに2万を超える俳句を読み、ヒトに軽んじられる小さな動物(主に昆虫、蚤身、虱)に心を寄せてきた。晩年は、ぼろぼろになり、乞食坊主とののしられながら、パトロン宅を渡り歩いた。

私が生まれたころは、まだ一茶の死後 120年ぐらいしか経っていなかったので、中野でも一茶のことを親から聞いた話として、人口に膾炙することがあった。この本にも書いてあるが、晩年の一茶はぼろを着て、中野や湯田中のパトロン宅に長逗留した。中野は「袋屋」(味噌醤油業)、湯田中は「湯本」(温泉旅館)である。パトロンも虱だらけの一茶の長逗留には、半分は迷惑がっていたが、可哀そうで黙って見てやったのだろう。

江戸時代の三大俳諧師は、小林一茶、松尾芭蕉、与謝蕪村だが、ぼろぼろになって死んでいった一茶が、他の二人を差し置いて、トップに躍り出たのはどうして? そして何時の頃からなのかな?

「はじめての人類学」 奥野克巳著 ☆☆☆ 私が大学で学んだ人類学は、人類形態学であった。近年、文化人理学がその主体となったが、マリノフスキー、レヴィ=ストロース、ボアズ、インゴルド、と時代が下るにつけ、現地主義に没入していく歴史が語られる。例えば、原住民の文化を知ろうとする際、これまでの人類学は、机上の文献から原住民を語ってきた。初めて原住民の中に飛び込んだ野はマリノフスキーであった。インゴルドに至っては記録のノートを持たず、原住民のなかで寝転がって時を過ごし、彼らの会話の中から本物の文化人類学を見い出していった。

一方、上記の4人の学者たちが、徐々に哲学的な手法を編み出していく。実存主義、構造主義的な思考が重大視されていった。レヴィ=ストロースなどは、人類学者と言うより哲学者の趣がある。この本の中でもボーボアール、メルロポンティ―などの名前が出てくる。ただ、哲学的な記述は難しくて、私には理解できなかった。

一つ、決定的な誤りを見つけた。(相変わらず、あら捜しをする私をおゆるしください)

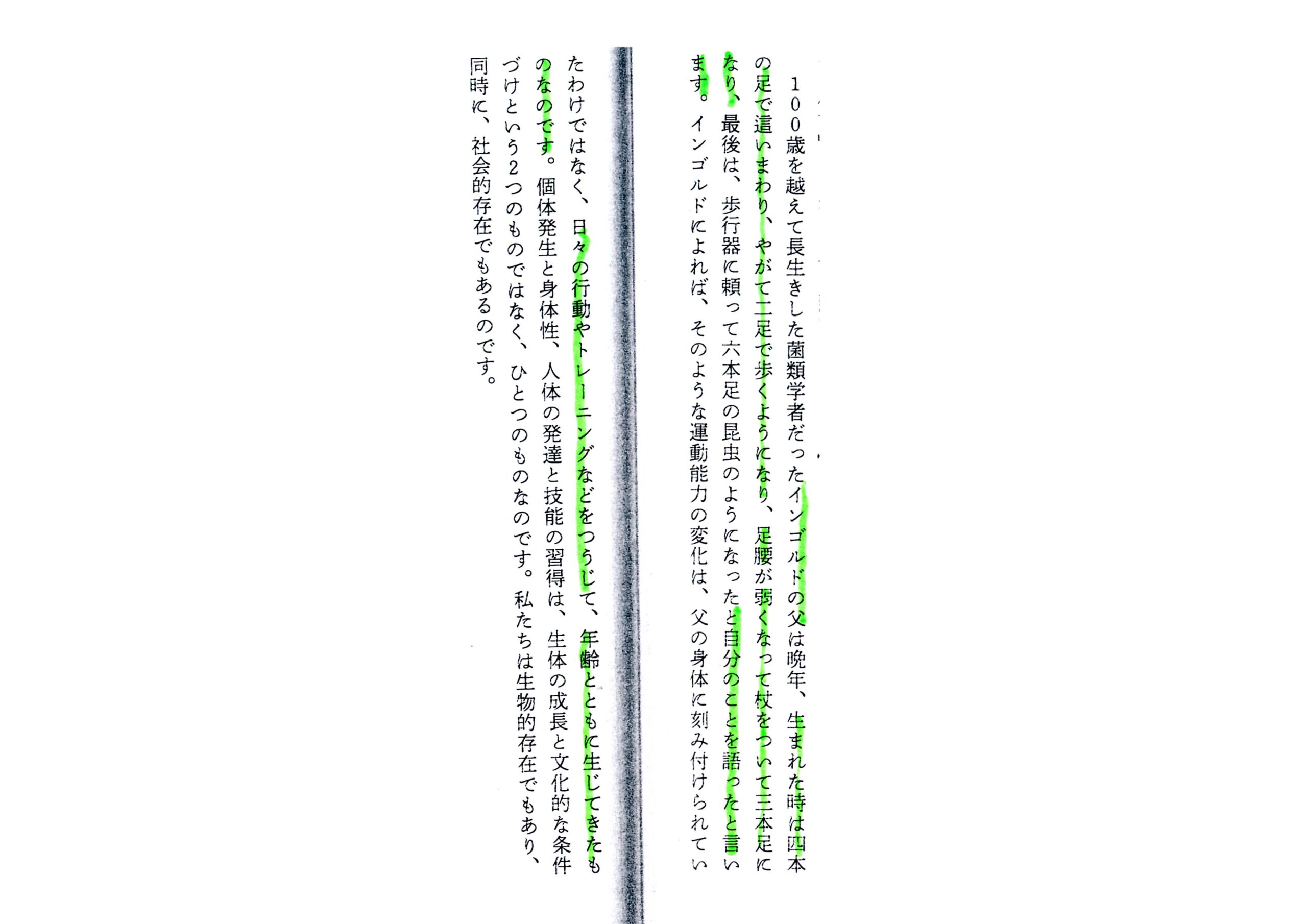

インゴルトが誤ったのか、著者が誤ったか不明だが、明らかにおかしい。4本足、2本足、3本足の話は、古来、スフィンクスの謎として知られる。「旅人にスフィンクスは質問する。もし答えられないと、旅人はスフィンクスに食われてしまう。『朝は4本足、昼は2本足、夕方は3本足になる動物は何か?』 答えは「人間」。這い這いして、立って歩いて、年取って杖を突くから・・・。因みに、これを答えたのが、エディプス王だったとか。この本の記述では、この事実を考え出したのはインゴルトの父のように書いてあるが、これはおかしい。